「古代東海道と防人」~妻や家族との涙の別離シーン再現イベント~

(画像で振り返る過去7回の記録と講演)

■日 時:2021年11月7日(日)13時30分~15時40分

■講 演:宮田団長

■司 会:須知副団長

■会 場:多摩市永山公民館 5階ベルブホール 79名 (一般43名)

■入場無料・資料なし

■講演テーマ「大和朝廷の国道・古代東海道は多摩丘陵を通っていた?!」

【第一部】画像で振り返る過去7回の記録

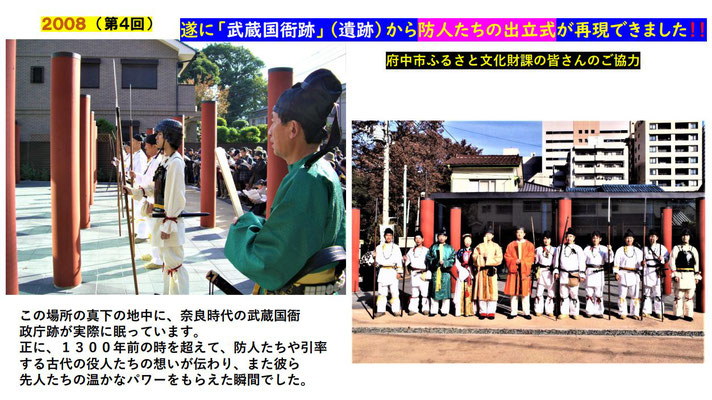

万葉時代の防人たちが、多摩丘陵を乗り越えて、難波津(大阪)や九州へと向かったときの時代再現ウオークを過去7回実施してきました。そのアーカイブ画像と古代東海道に秘められたストーリー、また奈良の都に続いた古代東海道の痕跡の謎とロマンを、宮田団長が解説します。

【第二部】講演会

古代東海道は、奈良の都から武蔵国府(府中)を経て、陸奥国府(初期国衙~仙台多賀城)に続いた天下の国道跡であり、ここ多摩市で発見された多摩市連光寺『打越山遺跡』が古代道路の最大幅も国内最大級の10~12Mもあったことは各地の例とも合致します。

また、「鎌倉街道早ノ道」の遺構の更に下に、大和朝廷が建設した一級の古代国道が重なって発見された珍しい例として、当時は新聞でもその経過も報道されました。

この道の北側に真っ直ぐ進めば「東山道武蔵路』(国分寺市)の道路遺構があり、府中市分倍河原駅付近で推定路は接続する可能性が高く、古代国道(府中以南は古代東海道)が丘陵地を乗り越えたと推定されます。

【防人=さきもり 】

白村江の戦(663)で唐・新羅の連合軍に大敗した大和政権は、国土防衛のため壱岐・対馬2島と筑紫(北九州)の海岸線に砦を設けて兵を置いた。

警護する者は辺境の岬を守る意味で、さきもり(崎守または防人)と呼ばれ、当初は主に東国の人々から徴兵された。原則単身赴任で任期は3年。各国府から役人(防人部領使=さきもりのことりづかい) に引率され野宿しながら徒歩で難波津(大阪港)へ、あとは船で北九州へ送られた。

現地では畑を耕し自給自足。実際には唐の侵攻もなかったため帰郷したが、現地で妻帯した者、帰国旅費がなく土着した者・帰路途中で亡くなった者も少なくなかった。

《感 想》

11月21日(日)予定の時代再現・防人ウォークのプレ企画として開催しました。今回は、一般の方が43名も参加してくれました。21日のウォークも期待できますね。

過去に実施した団長や団員のウォーキング資料を100円で販売しましたが、約170部も売れました。ありがとうございました。

須知副団長の司会、宮田団長の解説で以前やった「さきもりまつり」の画像が映写されました。

防人の説明で太宰府の大野城、対馬の金田城の写真が出て、行きたくなりました。

画像を見ていて、あっ!あの人が役をやっている等、面白いことがいっぱいありました。

今度のウォークでは、防人等が出てきたら、「インスタ映え」するので写真を撮りまくるでしょうね。

楽しみにになりました。

ー講演会の様子ー

コメントをお書きください